印象派画家であるクロード・モネは、ファン・ゴッホやピカソと並んで、その名を知らない人はいないのではないか、と言えるほどの巨匠です。

そして、毎年のカレンダーに掲載される数の多いことでも知られていて、一部のセレブスターやアイドル歌手を除けば、多分ダントツの多さなのではないでしょうか。

この記事では、印象派画家・モネが生きた時代とその生涯について紹介いたします。

健やかな家庭生活の暗示

フランス革命後の19世紀の市民社会が生み出した一種の「中級階級幻想」が、その絵画に見て取れます。

しかしながら、その頃の背景には、普仏戦争を経験したばかりのフランスがあり、生活費もままならなかった状態のモネは苦悩し続けています。

ですからモネの絵画には人々の心の中にあるちょっと手を伸ばせば届きそうなのに実現できない近代生活の典型や、その「ひとつの表現」が垣間見えるのです。

といっても、モネの作品を支えるのは、キャンバスに横溢するイル・ド・フランス地方の持つ特有の繊細、かつ柔らかな光です。

そして、この光こそが他のあらゆる国や時代の模倣者達と、印象派画家・モネの作品を分かつものになっているのです。

【1840~1858年】ノルマンディ時代

パブリック・ドメイン, リンクによる

ノルマンディの海辺の街で生まれたモネは、年上の画家ブータンに絵画の才能を見い出され、パリへ。幼年期、少年期の環境において、自然に満ち溢れた環境で育ったからこそ、モネの豊かな感受性は開花した、と言っても過言ではないでしょう。

1857年に母親を亡くし、夏には公立のコレージュを退学。

この頃からモネのカリカチュアが、額縁屋で販売されるようになります。

18歳の頃には、モネの師匠とも言えるウジェーヌ・ブーダンと知り合い、初めての水彩画《ルエルの眺め》を描きます。

【1859~1871年】パリで画家登竜門サロンへ挑戦

パブリック・ドメイン, リンクによる

パリへやってきた青年モネは、志を同じくする若き仲間の画家たちと出会い、19世紀後半の市民社会の一端を担います。

1865年にはのちに妻となるカミーユと出会い、登竜門であるサロンで出した2作品が共に入賞します。1866年にはサロンで《カミーユ(緑衣の女性)》他1点が入選し、この頃《草上の昼食》などが代表作となるエドゥアール・マネとも知り合います。

画家仲間との競作から印象派の誕生となっていきますが、決して順調なものではなかったようです。

サロンへの挑戦は続くも落選し続け、野心的な大作の《草上の昼食》は、自らの病による痛みのため、途中断念されつつも、後年に画の追加がなされて完成に至っています。ここで、《草上の昼食》は、モネもマネも同じ題名で描いていたことがわかります。

ですが、モネの画は、家主に借金の担保としてこの絵を渡したために、モネ自ら絵を切断、分割し、3枚残したうちのなんと1枚は現在も行方不明です。そして、マネのほうの《草上の昼食》も、裸の女性が描かれていたことから、パリ郊外のブローニュの森などが、売春エリアとして有名だったことから、そういう意味も含めて非難が殺到したのです。

庭を描くことに興味を持ったモネは、身近な庭での人物像を描き、貧困の最中において優雅な夏のひとコマ《サン・タドレスのテラス》を描きます。しかし、生活苦であったにもかかわらず息子もできた中において、ぜいたくな暮らしを欲したことから請求書が山のように来ていたようです。

戸外で描くことが主だったモネですが、この頃、彼は静止画を多く書いています。

【1872~1882年】「印象派」への道と妻の死

パブリック・ドメイン, リンクによる

第1回印象派展の開催を巡り、モネ、ルノワール、ピサロ、ドガタイの仲間うちの意見が割れ、貧困の中において友人たちと不和にもなっていきます。

サロンに変わる展覧会として出発した印象派展は内部分裂を起こしながら10年以上にわたって新たな芸術潮流の発祥地となっていきます。これが、現在で言われる印象派の絵画運動です。

1874年の第1回展で、モネは⦅印象・日の出⦆を出すも、仲間たちも売れ行きが悪く、「共同出資会社」は、解散します。

若くして亡くなった妻、カミーユを描き、その後ずっと手放さなかった《赤い頭巾・モネ婦人の肖像》や、草原を吹き抜ける風と揺れ動く光の中、軽やかなタッチで描かれた妻子の一瞬を捉えた《散歩・日傘をさす女性》は、幸薄い妻カミーユの姿が表現されていて切なくなるものがあります。

モネは、妻の死に直面して画家としての業なのでしょうか。

この作品は《死の床のカミーユ・モネ》としてパリのオルセー美術館に残っています。

彼女の死顔を描きつつ、こう言いました。

「かつて、あれほどいとおしんだ女性の死の床で・・・私は、もはや動かなくなった彼女の顔に、死が加え続ける色の変化を機械的に写し取っている自分に気づいた。」

その後、モネは再婚することになりますが、19世紀の近代的な大都市へと変貌を遂げたパリの駅や鉄道が彼の心を強く捉えていくようにもなります。

さらに19世紀後半になると日本の美術工芸品が多くの人々を魅了するようになり、モネも異国へ憧れるようになっていきます。

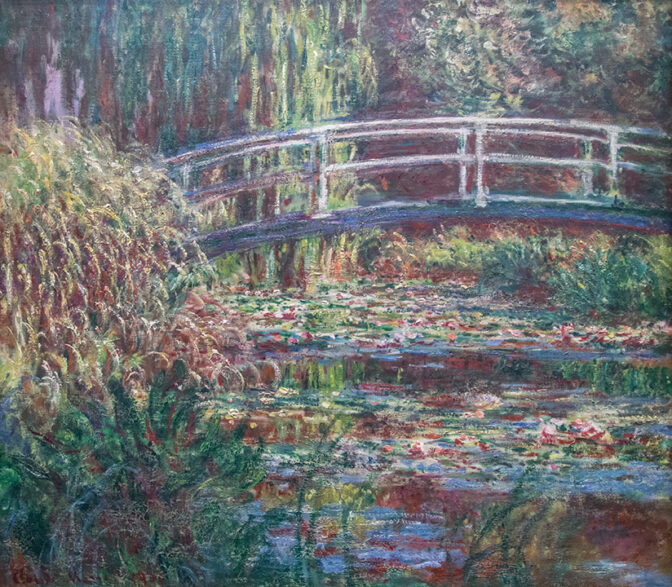

多くの画家たちは日本美に傾倒し「ジャポニスム」が興盛していく中、モネは日本の“邂逅”で《睡蓮》の連作を誕生させます。

モネは、《睡蓮》の源泉に「昔の日本人の美学」を挙げてイメージしているのです。

そしてモネが自らの最高傑作として伝え残している絵画が実は日本庭園であり、《水の庭》なのです。

【1883~1898年】旅と連作手法の時代は自由と自分らしさの表現へ

パブリック・ドメイン, リンクによる

1880年代のモネは旅を繰り返し、《セーヌ河の朝(ジヴェルニーのセーヌ河支流)》などで、移ろいゆく時間や光を追い求め、やがて後半の生の全てをそのような制作に捧げていきます。

その後、モネは新しい視覚経験を求めて旅を続けるように。

そしてその旅は、主題や構図、色彩にも変化をもたらしていき、まるで挑戦状をたたきつけているかのような荒海をモチーフにしたものなども残しています。

また、「美し国」フランスの象徴としての《積み藁》の連作、《ジヴェルニーの積み藁》《積み藁、雪の効果、朝》《積み藁、日没》など、《四本の樹》《エジプト湖畔のポプラ並木》などの連作を描いていきます。《ルーアン大聖堂》は、光の効果を利用して数多く描かれています。

【1899~1926年】生涯のモチーフとなる「睡蓮」の時代の誕生

パブリック・ドメイン, リンクによる

やっとここにきてモネは精緻で複雑な絵画空間を見出し、水、光、そして「睡蓮」の世界へと突入していきます。

また、《花の庭》シリーズを描くようになってから、その虚像と実像の世界観に取りつかれたかのようでした。

ただ、睡蓮のみを描き、最終的にモネは「巨大なスケッチブック」から「大装飾画」へと上り詰めました。

妻と息子の死を乗り越えて最後にたどり着いた夢は《睡蓮》シリーズへ。

オランジュリー美術館の《睡蓮》の美は、日没から日没への終わりなき循環を暗示するかのように反復しながら、果てしなく広がる睡蓮の空間。

そこに佇む全ての人たちを、無限の水鏡の中に取り込んでゆく・・・さざ波も雲も繰り返す様子の中で、鑑賞する人々を頭上から足下まですっぽりと包み込みます。

モネは没後において印象派画家として再評価されて現代に至ります。

おわりに

今回は、印象派画家・モネが生きた時代とその生涯について紹介しました。

モネの作品は、ノルマンディーの海浜やセーヌ湖畔などの水辺の風景、ポプラ並木や睡蓮の連作においても、日々忙しく生活する私たちに、なんとも心地よく快適な自然空間を提供してくれるのです。

私たちは「あ、コレはモネの作品だ!」と思える瞬間に出会うことがあります。

そしてそんなとき、私たちはモネの印象派画家としての偉大さを改めて実感するのでしょうね。