日本の豊かな自然や文化を、独自の視点で捉えた画家たちがいます。

彼らの作品は、ただの美しい風景を超え、見る者に深い感動や懐かしさを呼び起こします。

本記事では、特に感動的な作品を残した日本の三人の画家を取り上げ、彼らの世界に迫ります。

安野光雄:物語の一コマのような日本の風景

出典:Wikimedia Commons

島根県出身の安野光雄は、その繊細なタッチと暖かみのある色使いで、多くの人々を魅了し続けています。

特に「読書画録」に収められた作品群は、日本文学を背景にした風景画が中心で、彼の作品の中でも特に評価が高いものです。

彼の故郷である「津和野」を題材にした作品は、どこか懐かしさを感じさせ、見る者の心に静かに寄り添います。

安野光雄の表現世界は、水彩画だけに留まらず、水墨画との融合による新たな魅力を放っています。

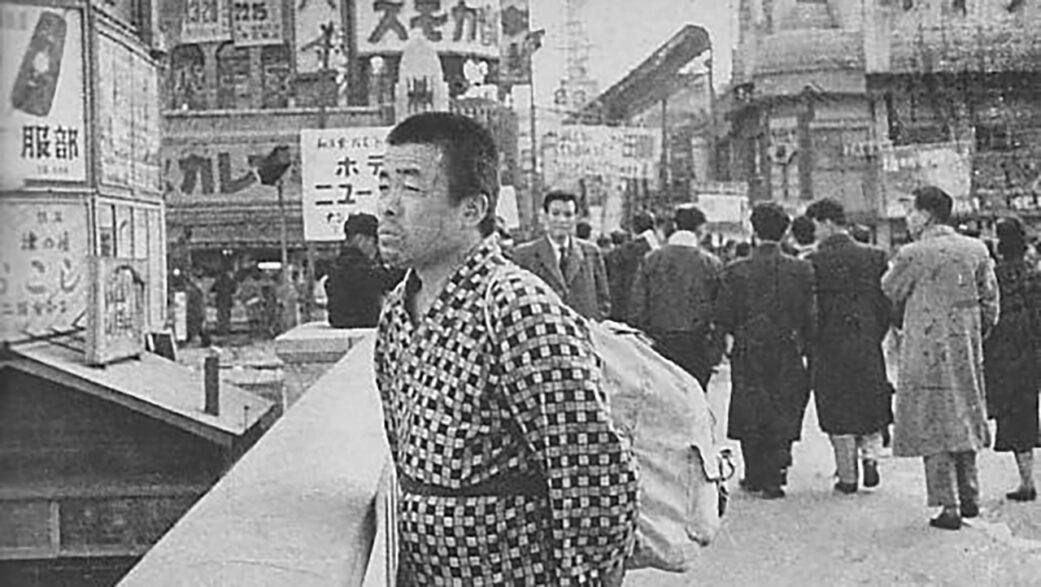

山下清:日本の四季を旅する放浪の画家

出典:Wikimedia Commons

東京生まれの山下清は、そのユニークな生い立ちと旅を通じて得たインスピレーションで知られています。

彼の作品は、遠くから見るとシンプルながらも、近づいてみると細部にわたる緻密なこより技法が光ります。

特に「長岡の花火」などの作品は、細かい部分にまでこだわりが感じられ、夜空を彩る華やかな花火とその反映を繊細に描き出しています。

山下清の作品は、彼の旅とともに、多彩な日本の景色を我々に届けてくれます。

原田泰治:心の故郷を描くアーティスト

出典:Wikimedia Commons

長野県出身の原田泰治は、生まれつきの障害を乗り越え、独自の色彩感覚とデザインで親しまれています。

彼の作品は、油絵とデザインの両方の技法を駆使し、日本の美しい風景を独特のスタイルで表現しています。

特に、日本国内の風景を描いた時の、画面いっぱいに広がる人々の姿は、原田泰治が描く「心の故郷」の象徴とも言えるでしょう。

彼の作品には、和洋を問わず、どんな空間にも溶け込む普遍的な美しさがあります。

まとめ:時代を超えて愛される日本の美

安野光雄、山下清、原田泰治の三人は、それぞれ独自の技法と感性で日本の美しさを捉え、その作品は国内外で高く評価されています。

彼らが描く風景や人々の姿には、ただの美しさだけではなく、日本人としてのアイデンティティや、ふるさとへの深い愛情が込められています。

彼らの作品を通じて、私たちは改めて日本の美しさとその奥深さを感じ取ることができるのです。