書道の見方は、絵よりもわかりにくいと感じるかもしれません。

しかし、見方によっては絵よりも言葉が書いてあることによって、書道の方が意味を読み取りやすいのではないでしょうか。

この記事では、書道は難しいと思っている人でも、絵を鑑賞するときのように、作品の魅力を感じる見方のコツを紹介いたします。

書道の魅力を知る上で知っておきたいキーワード

書を見るときには、いくつかのキーワードを知っているといいでしょう。

難しいキーワードでも絵の鑑賞に使われる言葉に置き換えてみることでわかりやすくなります。

例えば、書道には「散らし書き」という日本独自の構成がありますが、絵に置き換えれば「図と地の関係」でしょう。

散らし書きは、文字の先頭(行頭)や終わり(行脚)をあえて「ずらす」紙面構成法です。書のはじにある「落款」は、絵でいう「画家のサイン」です。

書の「落款」は、完成という意味があります。

また、お宝の鑑定番組でしばしば「本人が書いたものではない」というものが登場します。

これは「右筆」と呼ばれていた代筆を専門にしていた人たちが書いた書道である可能性があるのです。

江戸時代の身分が高い人は、自分で字を書かず右筆に書かせていました。

そのため、有名人の「書」と言われるものの中には、名前だけが本人で書自体は本人が書いていないというものも多くあります。

いつの日か、本物の書を購入するときには、本人の直筆なのか右筆が書いたものなのか注意しておく必要はあるのかもしれません。

これだけは知っておきたい! 有名人の作品

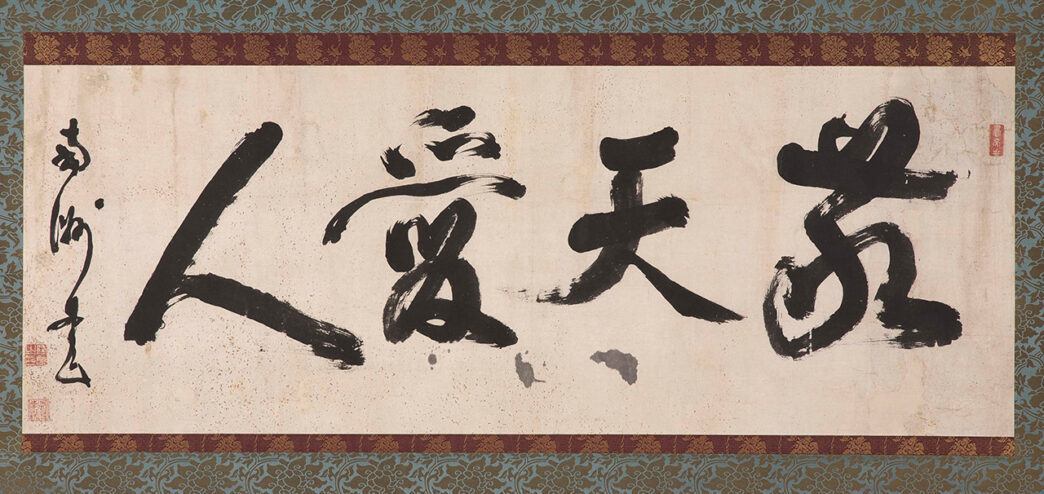

「敬天愛人(けいてんあいじん)」西郷隆盛

「敬天愛人」とは「天を敬い人を愛す」という意味です。

西郷隆盛が座右の銘にしていた言葉です。現在は、東京国立博物館に展示されていますが、そのほかにもいくつか「敬天愛人」は残されています。

とても人気がある書で高値取引されている一方、偽物が多い書としても有名です。

1文字が40cm程度の大きな作品で大筆を使って書いてあります。

西郷隆盛の生涯を思わせるような堂々とした作品です。

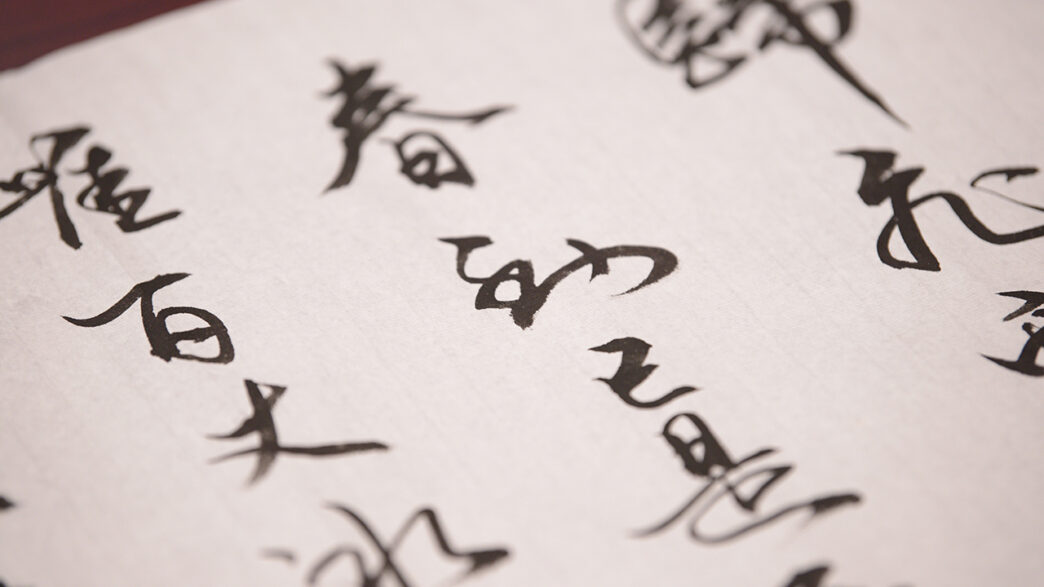

「漢詩軸(かんしじく)」夏目漱石

夏目漱石の書は、西郷隆盛とは真逆の印象を受けます。

細くしなやかな線で書かれていますが、か弱さは感じません。

夏目漱石が書を本格的に書き始めたのは、体を壊し心身ともに大変だった時期といわれています。

書に没頭することで安定をはかっていたのかもしれません。

「漢詩軸」は、夏目漱石が胃潰瘍を発症したころに書かれた作品です。

細い線ながらも鋭さを感じるのは病と戦う意志のあらわれなのかもしれません。

夏目漱石は絵画作品もたくさんのこしています。

「立正安国論」日蓮

日蓮の書いた「立正安国論」は国宝に認定されています。

日蓮以外にもたくさんの僧侶が書を残していますが、僧侶が書く字はとても個性があり、熱意や生きざまが字にあらわれています。

日蓮の字は1文字1文字が力強く、伝える意志を感じる書です。

日蓮は、幕府から弾圧を受けましたが最後まで熱意をもって説き続けました。

その思いと強さが伝わってくる力強い作品です。

「書状」細川ガラシャ

細川ガラシャは明智光秀の娘です。本名は玉でガラシャは洗礼名になります。

38歳で夫の部下に自分の胸を突かせるという衝撃的な最期をむかえたことでも有名です。

細川ガラシャは、とても頭がよくきれいな女性だったといわれています。

「書状」は、お礼状ですが文面からも知的な雰囲気を感じます。

文の先頭も終わりも揃えない「散らし書き」です。

好きな書の見方と選び方

「書」をみるときには、書いた人の気持ちを考えてみるとわかりやすくなります。

例えば、西郷隆盛の「敬天愛人」ならば、力をこめて太く書かれているところとサッと流れるように書いてあるところがあります。

「なぜ西郷隆盛はここを太く描いたのか」と考えてみると自分なりの見方ができるのではないでしょうか。

また、夏目漱石のように書かれたときの背景を知ると、どのような気持ちで書いていたのか想像することができます。

好きな「書」を選ぶときには、書いた人や書かれている言葉で選ぶと選びやすくなります。

また書体によって作品の雰囲気はガラッと変わります。

楷書は現代の活字に似ている書体で一画一画がハッキリとしています。

楷書を少し崩した書体が行書です。

さらに組み立てて構成されたような横長の書体が隷書です。

隷書は紙幣の文字に使われています。隷書より前の文字は篆書(てんしょ)といいます。

篆書は、縦に長く象形文字のような雰囲気があります。

現在は印鑑に使われています。

草書は、一筆書きのようにかなり形が崩された書体です。

まとめ

今回は、書道の魅力を感じる鑑賞のコツを紹介しました。

書道は、絵と違い言葉でストレートに言いたいことを伝えています。

さらに文字の書き方で書いた人の味が加わっています。

好きな歴史上の偉人の「書」を身近に飾って自分を奮い立たせてみるのもいいのではないでしょうか。